TU Delft和郑州大学彭赵旭团队

Water Research:微米颗粒与不同粒径好氧颗粒污泥的吸附表现——从外部到内部

第一作者/通讯作者:彭赵旭

通讯单位:TU Delft

成果简介

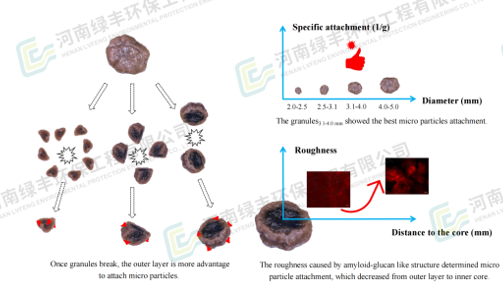

近日,TU Delft和郑州大学彭赵旭团队在环境领域学术期刊Water Research上发表了题为“Attachment performance between micro particles and different sized aerobic granular sludge - from outside to inside”的学术论文。该论文用荧光微米颗粒模拟实际污水中难生物降解颗粒性有机物,创新地切开了实际Nereda水厂的好氧颗粒污泥(AGS),系统考察了微米颗粒与不同粒径AGS的吸附表现,以及切开的AGS碎片与相似粒径完整AGS吸附微米颗粒的表现。发现粒径在3.1-4.0 mm的AGS吸附性能最好,其次是2.5-3.1 mm 的AGS。AGS对微米颗粒的吸附表现并不由比表面积决定,而与其表面amyloid-glucan结构产生的粗糙程度有关,且这种结果的分布密度从外到内逐渐降低。如果AGS在曝气中破碎,微米颗粒很容易吸附在初始AGS外层产生的碎片中。微米颗粒的吸附与AGS的内外表面的疏水性关系不大。本研究发现了AGS外层在吸附微米颗粒中的重要作用,尤其是来自初始外层AGS的碎片,很容易吸附微米颗粒并进一步形成新的AGS。

引言

AGS工艺在过去20年发展很快,其相比传统活性污泥法具有占地小、能耗低等优势。驯化AGS的主要原则之一就是确保有机物最大化被生长缓慢微生物利用。但是实际污水中的有机物多数以颗粒(pCOD)的形式存在。其被利用需要吸附、水解两步。已有研究考察了不同粒径AGS的水解性能,发现其与比表面积关系密切。但是有关不同粒径AGS对pCOD吸附表现方面的研究还很少。鉴于此,本文系统地考察了不同粒径AGS对pCOD的吸附表现,并比较了破碎AGS与相似大小完整AGS对pCOD的吸附表现,最后考察了AGS从外到表面官能团和amyloid-glucan结构的分布规律。希望本研究成果对理解pCOD在Nereda工艺中的转移过程提供借鉴。

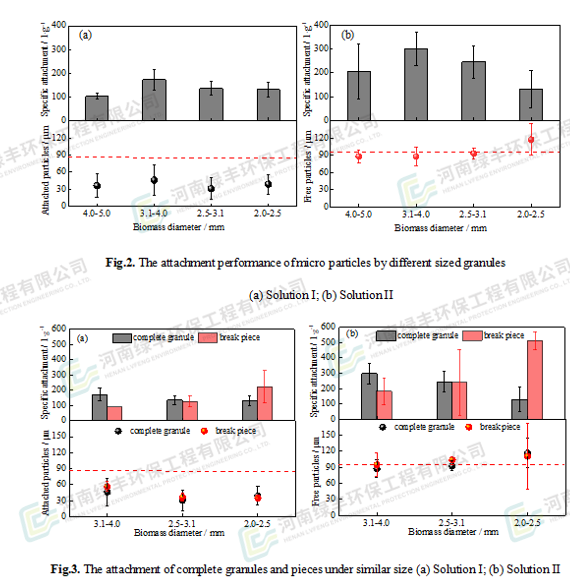

各粒径AGS对微米颗粒的吸附表现

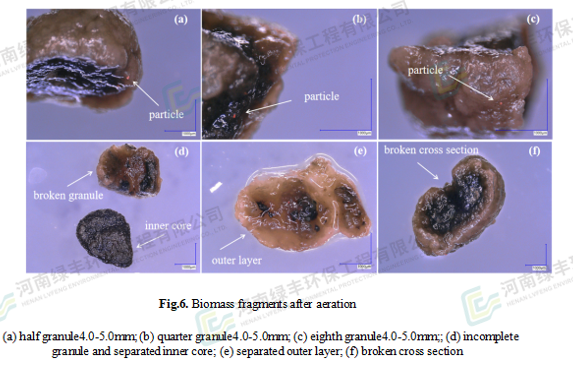

研究结果发现3.1-4.0 mm粒径AGS对微米粒径的吸附表现最好(Fig.2),无论是溶液I(通过溶液中剩余微米颗粒评估)还是溶液II(通过被吸附微米颗粒评估),且粒径小形状不规则的微米颗粒更容易被吸附。对比破碎AGS与当量粒径相等的完整AGS,发现完整AGS对微米颗粒的吸附效果更好(Fig.3),无论在溶液I中还是溶液II中。但是当1个AGS被切成8份时,碎片吸附微米颗粒的能力会显著增加。其原因是此时碎片并不稳定,其内外层分离会形成新的吸附微米颗粒的表面。

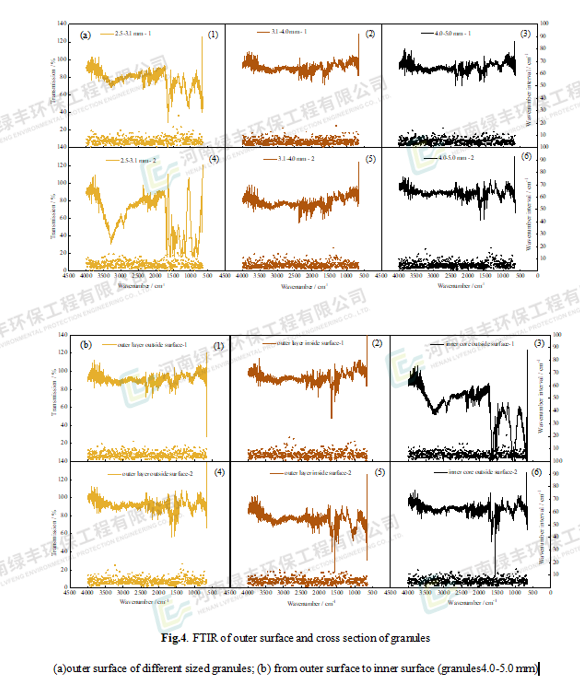

AGS从外表面到内表面的官能团分布

发现3.1-4.0 mm的AGS之间的表面官能团各向同性,而其它粒径AGS的表面官能团则各向异性(Fig.4)。进一步发现了AGS外部好氧层的外表面官能团有时跟好氧层的内表面官能团相似,有时跟内部厌氧核的外表面官能团相似。发现AGS表面的凹凸结构会在FTIR曲线上显示出微小的吸收峰,且4.0-5.0 mm,3.1-4.0 mm和2.5-3.1 mm的AGS的微小吸收峰之间的平均波数差值分别为5.21±2.36 cm-1, 5.19±2.26 cm-1 和 5.58±2.82 cm-1, 与AGS表面凹凸结构的分布密度成反比。

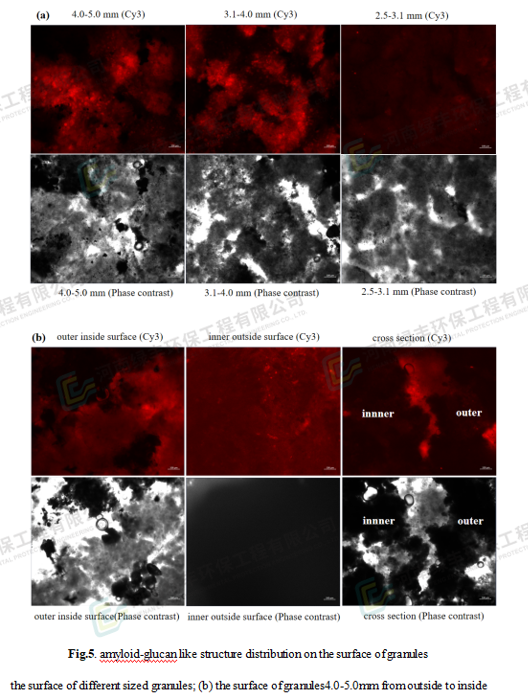

AGS从外表面到内表面的Amyloid-glucan 分布

通过Ebba680染色(亮红)考察各粒径AGS,以及4.0-5.0 mm的AGS从外到内表面的Amyloid-glucan的分布,发现3.1-4.0 mm的AGS表面的亮红色最多,且4.0-5.0 mm从外到内其表面亮红色逐渐减少,Amyloid-glucan结构的分布正好与其微米颗粒的吸附性正相关。由此判断类Amyloid-glucan结构产生的AGS表现的凹凸结构是影响微米颗粒吸附的主要因素。

讨论

AGS对微米颗粒的吸附与表面积关系不大,当其粒径小于3.1-4.0 mm时,其吸附性能随着粒径增加而增大。曝气中产生的AGS碎片是吸附微米颗粒的理想场所,尤其是源自外层的碎片。当AGS的厌氧内核与好氧外层分离时,其产生的新表面会显著提高对微米颗粒的吸附效果(Fig.6)。在实际Nereda工艺中,通过饱食饥饿、沉降选择、优化排泥,产生的小AGS很容易长大到3.1-4.0 mm。但是实际好氧层的厚度一般都在0.20-0.35 mm,因此有时会选择性地排放大AGS。

小结

微颗粒在AGS上的附着与表面积无关,而与其表面类Amyloid-glucan结构引起的粗糙度密切相关。粒径为3.1–4.0 mm的AGS吸附性能最优,其表面含有最多比例的类Amyloid-glucan结构,并且分布最均匀。从颗粒的外层到内部,类Amyloid-glucan结构的分布逐渐减少。曝气时脆弱的部分从AGS上脱落时,微米颗粒会优先附着在外层碎片上,成为形成新AGS的种子。

TU Delft 与郑州大学彭赵旭团队在《Water Research》发表的这项研究,为污水处理领域带来了兼具理论突破与应用价值的重要发现。其意义不仅体现在揭示了好氧颗粒污泥(AGS)吸附污染物的微观机制,更为准化化污水处理工艺优化、推动环保技术升级提供了关键支撑。

在技术应用层面,研究成果为污水处理工艺优化提供了精准的调控依据。团队发现 3.1-4.0 mm 粒径的 AGS 吸附性能最优,这一关键数据可直接指导污水处理厂通过优化曝气强度、沉降时间等参数,将 AGS 粒径控制在最佳范围,从而提升难降解颗粒污染物的去除效率。更具创新价值的是,研究揭示了曝气过程中产生的 AGS 外层碎片具有超强吸附能力,且可作为新颗粒形成的 "种子",这一发现为解决传统工艺中颗粒污泥稳定性不足的问题提供了新思路 —— 通过调控水力剪切条件促进功能性碎片生成,既能强化污染物去除,又能加速 AGS 更新迭代。

综上,这项研究的意义早已超越单一实验发现的范畴:它在微观层面阐明了生物聚集体的界面作用机制,在技术层面提供了可直接落地的工艺优化方案,在产业层面推动了污水处理的绿色低碳转型,最终将通过更高效的污染物去除技术,为守护水环境质量和公众健康发挥深远作用。正如研究揭示的 AGS"外层保护" 机制那样,这种从微观到宏观的价值传递,正是环境科学研究服务于可持续发展的生动体现。

扫二维码 微信关注

详细咨询

联系绿丰环保

12年专注食品工业水治理一站式服务

在这里统统帮您解决!

地址:河南省新乡市国家863新乡科技产业园T12

15343739724